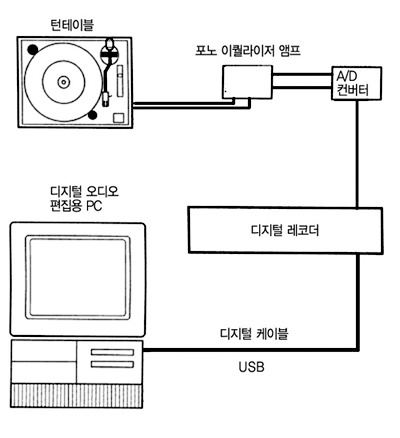

그림 1. LP로부터 디지털화하기 위한 시스템 구성

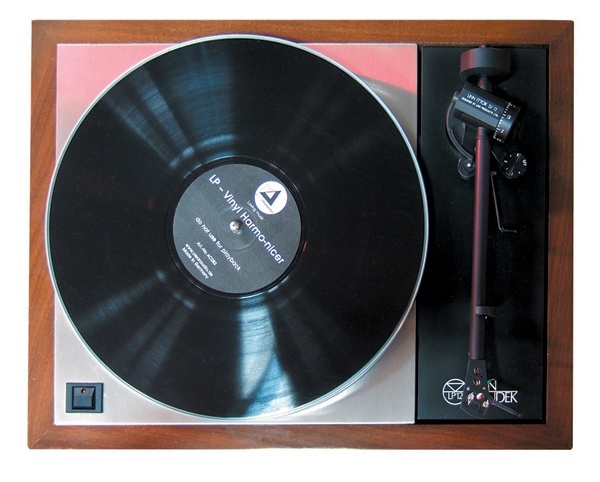

사진 1. 린 손덱 LP12 턴테이블과 이톡 톤암

사진 2. 미국 아포지 사에서 나온 A/D 컨버터 Mini-Me. 녹음 작업에는 반드시 배터리로 구동시킨다.

2. LP로부터 디지털 변환 작업 1940년대 이후에 주종의 음악 저장 수단으로 90년대 초까지 발매되었던 LP 음반에 수록된 음악을 디지털화하기 위해서 준비할 것으로는 성능이 우수한 턴테이블과 포노 카트리지, 포노 이퀄라이저 또는 이 기능이 있는 프리앰프, 그리고 A/D 컨버터 및 디지털 메모리 레코더가 필요하다. 턴테이블은 가능한 회전 속도가 정확한 벨트 드라이브 타입이나 다이렉트 드라이브 타입을 사용한다. 음질을 최우선으로 해야 하는 경우 하이엔드 오디오 기기에 속하는 턴테이블이 필요하다. 필자는 영국제 린 손덱 LP12에 이톡(Ittok) 톤암을 장착한 턴테이블을 사용하고 있다. 이외에 추천할 만한 턴테이블로는 일본 테크닉스 사의 SP-10 MK2가 있으며, 2000년 이후에 생산된 하이엔드 턴테이블은 모두 좋은 후보라고 생각된다. 하지만 과거의 명기라고 불리는 가라드 301이나 토렌스 124와 같은 모델은 속도의 정확성 등에 문제가 있을 수 있기 때문에 디지털 변환 작업용으로 사용하기는 다소 문제가 될지도 모른다.LP 재생 음에 큰 영향을 미치는 것이 포노 카트리지이다. 일반적으로 음 자체는 MC(Moving Coil)형의 것이 좋으나 트레이싱 능력이 MM(Moving Magnet)형보다 떨어지므로 재생하고자 하는 LP의 상태와 음악의 종류에 따라 구별해 사용해야 한다. 소규모 편성의 실내악이나 재즈 또는 성악, 가요와 같은 경우에는 MC형을, 그리고 대규모 오케스트라나 하드록 계통의 음악, 특히 음의 강약이 큰 음악(예를 들어 차이코프스키의 1812년 서곡과 같이 실제의 대포 소리가 녹음된 음반)의 LP 경우에는 MM형을 선택한다. MM형 포노 카트리지로는 미국 슈어 사의 V-15 MR 모델이 적당하다. MC형 포노 카트리지를 사용하는 경우에는 승압 트랜스포머 또는 헤드 앰프가 필요하다. MC형의 경우는 출력 전압이 매우 낮으므로 험 잡음 등의 잡음이 유입될 가능성이 많다. S/N비 면에서 승압 트랜스포머를 사용하는 것이 유리하다. LP는 RIAA 곡선이라고 하는 방식으로 녹음되어 있기 때문에 반드시 포노 이퀄라이저를 거쳐야 저음에서 고음까지 평탄한 음으로 다시 돌아오게 된다. 이러한 포노 이퀄라이저 기능은 90년대 이전에는 대부분의 프리앰프에 포함되어 있었으나 현재는 CD를 주종의 음악 소스로 사용하기 때문에 이 기능이 없는 앰프가 대부분이다. 따라서 하이엔드형 포노 이퀄라이저 전용 앰프가 필요하다. 드물기는 하지만 배터리만으로 구동되는 포노 이퀄라이저 앰프가 있는데 이를 사용하는 것이 가장 바람직하다. 이는 전원 라인을 통해 들어오는 외부 잡음과 리플 잡음을 원천적으로 차단할 수 있기 때문이다. A/D 컨버터는 24비트 96kHz의 PCM 신호로 변환할 수 있도록 세팅한다. 필자는 미국 아포지 사에서 나온 Mini-Me란 제품을 사용하는데, 전원부를 개조해서 반드시 배터리로 구동해 사용하고 있다변환된 디지털 신호를 저장하기 위해 디지털 레코더와 디지털 케이블을 통해 연결한다. 디지털 레코더는 24비트 96kHz 이상의 신호를 받을 수 있는, 메모리를 저장 매체로 사용하는 디지털 레코더를 사용한다. S/PDIF 포맷의 디지털 입력을 받을 수 있는 디지털 메모리 레코더로 추천할 만한 것은 일본 포스텍스 사의 FR-2, 마란츠 PMD670/671, 그리고 미국 M-Audio의 마이크로트랙 24/96 등이 있다. 이들은 대부분 CF형 메모리 카드를 통해 디지털 파일로 저장이 가능하기 때문에 디지털 오디오 편집용 PC의 USB 단자를 통해 쉽게 입•출력이 가능하다. 참고적으로 일본 소니 등에서 메모리를 사용하는 디지털 레코더가 다수 나와 있으나 직접 내장 마이크로폰을 통해 녹음은 가능하나 유감스럽게도 외부의 디지털 신호를 입력 받아 녹음하는 기능은 생략되어 있다. 작업을 위한 시스템 구성은 <그림 1>와 같이 한다. 턴테이블에서 나온 케이블은 포노 이퀄라이저 앰프의 입력에 연결하고, 포노 이퀄라이저 앰프의 출력을 A/D 컨버터의 입력에 연결한다. 인터커넥터 케이블도 역시 가능한 고급의 것, 하이엔드용을 사용해야 한다. 접속 길이가 3m 이내라면 굳이 밸런스 케이블을 사용하지 않아도 된다. 하지만 대부분의 A/D 컨버터는 밸런스 단자만을 갖고 있는 경우가 많으므로 되도록 밸런스 케이블을 길이가 짧게 연결해서 사용한다. A/D 컨버터와 디지털 레코더 사이는 일반적으로 S/PDIF 포맷의 디지털 동축 케이블로 연결한다. 광 케이블을 사용할 경우에는 더 정확한 정보 전송을 보장하는 석영(Crystal) 소재를 사용한 케이블을 사용하는 것이 좋다.LP는 전용 클리너를 사용한다. 없을 경우 약간 젖은 면 헝겊 등을 사용해 먼지를 제거한다. 실제 디지털 녹음에 들어가기 전에 일단 턴테이블에 올려놓고 재생해 본다. LP의 가장 강음 부분(LP의 음구를 빛에 비춰 보면 가장 밝게 나타나는 부분)을 재생하면서 디지털 레코더의 레벨 미터를 모니터해 가장 강음이 나올 때도 0dB을 넘지 않도록 입력 레벨을 조절해 둔다. 가장 강음이 나오는 경우를 알기 힘든 경우는 전체 LP를 미리 재생하면서 디지털 레벨 미터를 모니터 한다. 레벨 미터에 피크 홀드(Peak Hold) 기능이 있는 경우 이것을 세팅해 두면 최대 강음의 크기를 알아내는데 편리하다.가장 강음이 나오는 부분에서도 0dB을 넘지 않는 것이 확인되면 LP을 처음부터 재생시켜 디지털 녹음한다. 만약 녹음 과정 중에 디지털 레벨 미터가 0dB을 넘는다면 아날로그 입력 레벨을 줄이고 처음부터 다시 녹음한다. 디지털 녹음에서 과입력되어 0dB을 넘는다면 도저히 참기 힘든 찌그러진 음이 들리게 된다. 팝송같이 하나의 LP에 여러 곡이 들어가 있는 경우는 곡마다 아날로그 입력 레벨을 조정해 사용하면 과입력이 되지 않는 상태에서 S/N비가 좋은 음을 얻을 수 있다(이렇게 0dB이 되지 않으면서도 전체적인 레벨이 높을 때 'Hot'하다는 표현을 쓰기도 한다). 클래식 음악과 같이 여러 악장으로 이루어진 경우는 전곡에서 입력 레벨을 고정시켜야 한다. LP를 통해 녹음하는 중에는 모니터링은 헤드폰만을 사용하고, 스피커를 통한 모니터링은 하지 않는 것이 좋다. 그 이유는 스피커에서 나온 음에 의해 턴테이블에 미세한 진동이 발생해 음을 탁하게 할 수 있기 때문이다.

사진 3. 필자가 사용하는 덴마크의 Lyrec PTR-1 릴 테이프 덱

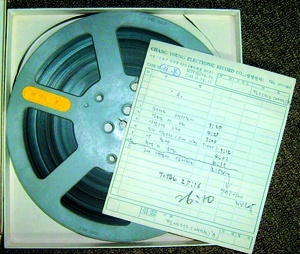

사진 4. 필자가 작업했던 펄 시스터즈의 배인순 씨의 마스터 릴 테이프. '누구라도 그러하듯이'란 타이틀곡이 담겨 있다.

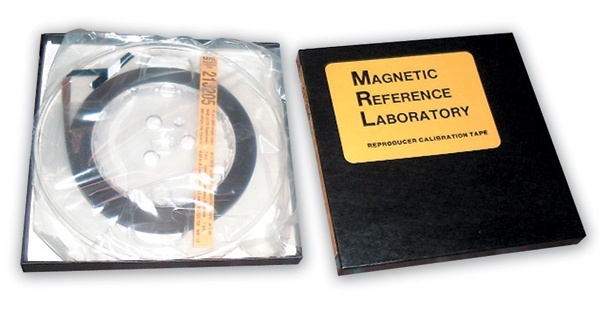

사진 5. 캘리브레이션용 릴 테이프

3. 릴 테이프로부터 디지털 변환 작업 아날로그 마스터 릴 테이프는 가장 좋은 소스이다. 녹음 스튜디오에서 마스터링 한 아날로그 마스터 테이프를 직접 들어보면 어떤 디지털 소스보다 더 음악성이 풍부하다는 느낌을 받게 된다. 이와 같이 훌륭한 소스의 음을 아날로그의 따뜻한 느낌을 최대로 살리면서 디지털하기 위해서는 세심한 준비가 필요하다. 우선 프로용의 릴 덱이 필요하다. 스튜더 사의 A-80, A-820, A-827과 같은 모델이 많이 사용된다. 필자는 좀 희귀한 덴마크의 Lyrec PTR-1이란 모델을 사용하고 있다. 프로용 기기치고는 가장 나중에 나온 모델인데, 돌비 HX-PRO 이퀄라이저까지 내장하고 있는 것이 특징이다.작업 전에 메커니즘을 체크하고, 헤드를 소거 및 청소한 후에 캘리브레이션 테이프를 통해 레벨 조정을 한 후 사용해야 한다. 매번 작업마다 해야 하는 귀찮음은 있지만 최고의 음질 재생을 위해서는 반드시 필요하다. 그리고 반드시 녹음된 테이프가 유럽식의 CCIR(IEC) EQ를 사용했는지 또는 미국식의 NAB EQ를 사용했는지를 확인하고 이에 맞추어 이퀄라이저 세팅을 해야 한다. 음악을 디지털화하는 방법은 LP의 경우와 거의 같다. 다만 이퀄라이저 회로가 필요 없고, 테이프 덱에서 나오는 출력 전압이 1V 내외로 충분하기 때문에 굳이 프리앰프를 거칠 필요는 없다. 테이프 덱의 출력 단자를 A/D 컨버터 아날로그 입력 단자에 직접 연결한다. 단, 일반 릴 테이프를 디지털화하는 경우 릴 테이프의 외형은 같게 보이지만 2트랙으로 녹음된 것과 4트랙으로 녹음된 것, 그리고 테이프 속도도 15ips에서부터 7½ips, 3¾ips 등의 속도가 있기 때문에 이에 맞추어 재생 속도를 선택해야 한다.마스터 테이프로 사용된 릴 테이프의 경우 시작 부분에 1kHz 또는 10kHz의 톤을 녹음해 둔 경우가 있는데, 이와 같이 테스트 톤이 녹음된 경우는 이를 기준 삼아 재생 레벨을 맞추어 놓으면 S/N비가 좋게 된다. 그리고 디지털화에 앞서 과입력에 의한 찌그러짐을 방지하는 방법은 LP의 경우와 같다.

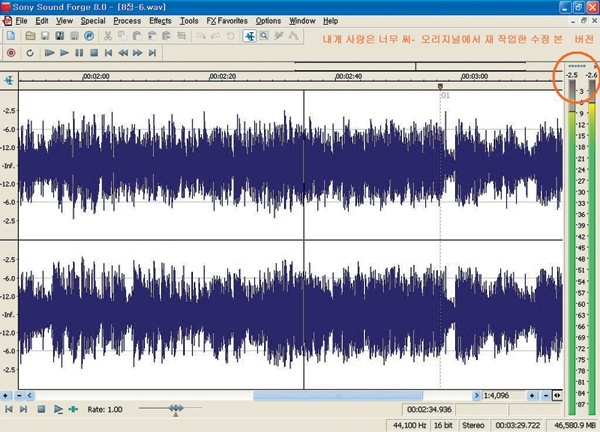

4. 디지털 편집, 마스터링 및 잡음 제거 일단 24비트 96kHz의 샘플링 주파수로 디지털화된 PCM 파일은 메모리 카드에 녹음된다. 이를 메모리 카드 리더 또는 직접 USB 단자로 PC에 연결해 하드디스크로 복사한다. 혹시 나중에 있을 실수를 대비해 메모리 카드의 원본은 항상 복사해서 DVD-ROM 등에 백업해 놓는 것이 좋다. PCM 파일의 편집은 매킨토시 컴퓨터나 PC의 전용 프로그램을 사용한다. 매킨토시에는 오래전부터 가장 많이 사용하고 있는 프로 툴스(Pro Tools)부터 여러 프로그램이 있다. PC에도 여러 프로그램이 있는데, 필자는 사운드 포지(Sound Forge) 프로그램을 10년 이상 사용해 오고 있다. 현재 사용 중인 버전은 8.0 버전이다.

이 같이 컴퓨터를 이용한 하드디스크 녹음•편집은 다음과 같은 장점을 갖고 있다. - 자유로운 편집 - 비파괴(Non-Destructive) 편집 - 다양한 사운드 이펙트 프로세싱 기능 - 고음질의 레코딩, 에디팅과 프로세싱 - CD 제작 등 다양한 출력 기능 - 올 인 원(All in One) 프로세싱 이러한 사운드 편집 프로그램을 통해 적정 볼륨으로 노말라이징(Normalizing)시키고, 곡의 앞부분과 끝부분에 적절한 간격을 갖게 잘라 내는 일 등의 편집 작업을 한 후 모니터링을 한다. 이를 위해 PC의 USB 단자에 D/A 컨버터 또는 D/D 컨버터를 연결해 일반적인 오디오 시스템을 통해 모니터링 한다.

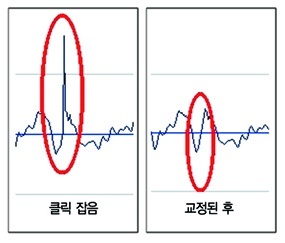

그림 2. 클릭 잡음 제거 전과 후

LP를 소스로 한 경우는 상태가 좋아도 약간의 잡음 감소 작업은 해야 할 때가 많다. 잡음 제거 작업은 성격상 험(Hum), 히스(Hiss)와 같은 연속적인 잡음의 경우와 '딱'하는 펄스성의 클릭 잡음으로 크게 나눌 수 있다. 이 두 가지 성격의 잡음은 잡음 감소•제거 프로그램을 통해 상당한 개선을 할 수 있다. 다만 LP 판이 낡았다거나, 좋지 않은 바늘을 사용해 음구에 손상이 있는 경우는 별다른 효과를 얻을 수 없다. 필자는 사운드 포지 프로그램의 플러그 인 프로그램인 'Noise Reduction 2.0'을 사용한다.

녹음된 음에 험 잡음이나 테이프의 히스 또는 에어컨의 소음과 같이 연속적으로 계속되는 잡음이 있는 경우 다음과 같은 작업 과정을 거친다. 음악 파일과 잡음의 종류, 성분 및 세기에 따라서 잡음을 거의 완전히 제거할 수 있는 경우도 있지만, 어느 한계 이하로 감소시키면 음이 이상하게 변형되어 버리는 경우도 있으므로 여러 가지 조절 스위치를 조정해 최적의 세팅을 찾는 것이 중요하다. 또한 팝(Pop)이나 클릭(Click)과 같은 펄스성 잡음 제거도 반드시 필요하다. LP 레코드에 상처가 나면 튀거나 팝이나 클릭 잡음과 같은 '딱딱'하는 펄스성 잡음이 나게 된다. 이런 경우는 'Click Removal' 기능을 사용한다. 이 기능을 사용하면 청감상으로 느낄 수 없을 만큼 완벽한 복원이 가능하다.이러한 과정을 거쳐 24비트 96kHz로 변환된 디지털 파일은 PCM 포맷 그대로 사용할 수도 있지만 비손실 압축 포맷인 FLAC으로 변환하는 것이 더 유리하다. 이유는 음질을 거의 그대로 유지하면서도 용량을 50%로 줄일 수 있고, 무엇보다도 다양한 태킹 정보를 입력해 데이터베이스 관리 프로그램을 이용해 쉽게 검색할 수 있기 때문이다. PCM 파일을 FLAC 파일 또는 MP3 파일로 변환할 수 있는 무료 프로그램은 인터넷에서 쉽게 구할 수 있다.

사진 7. 70년대 신중현 사단의 간판 가수 중 하나였던 김정미 씨의 복각 LP

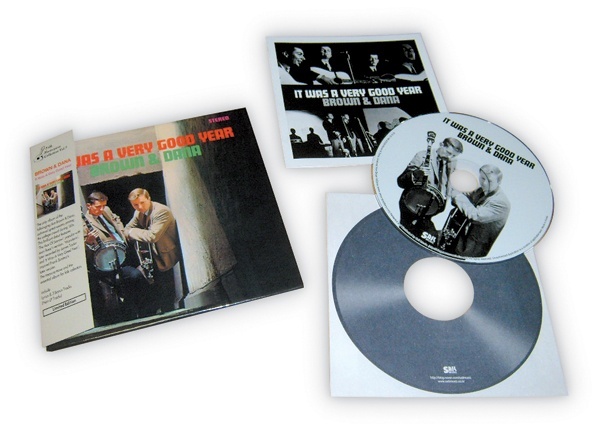

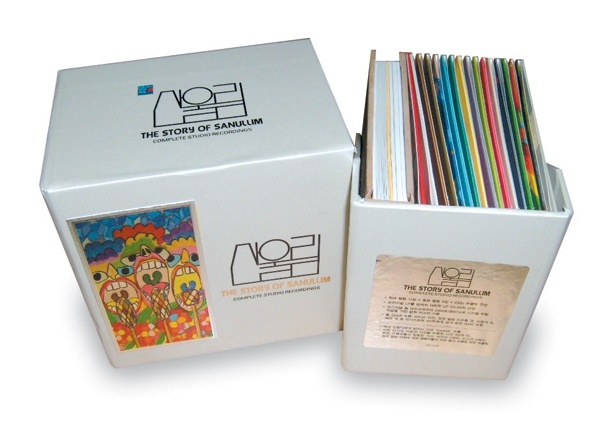

<사진 7, 8, 9>는 그간 필자가 작업한 것의 한 예이다. 특히 산울림 전집의 디지털화 작업이 가장 기억에 남는다. 이외에 펄 시스터즈, 김정미, 신중현, 데블즈 및 다수의 외국 곡의 LP 및 마스터 릴 테이프가 위와 같은 작업을 통해 디지털화되었고, 이는 다시 CD 및 재발매 LP로 탄생되었다.고음질 디지털 파일 변환 작업에 관한 추가적인 기술적 문의는 이메일(pcaudio@paran.com)로 답하겠다.

1. 우선 잡음을 제거하고자 하는 파일을 연다. 2. 이 파일을 재생해 보고 음악이 시작되거나 끝난 후 또는 중간에 음악이 연주되지 않는 부분을 찾는다. 음악이 들어 있지 않은 부분으로, 가장 잡음이 두드러진 부분을 0.1초 정도 마우스를 이용해 하이라이트 한다. 가능한 한 잡음의 크기가 고른 부분을 선택해야 더욱 효과적으로 잡음을 제거할 수 있다. 3. 하이라이트 된 부분의 노이즈 성분을 FFT(Fast Fourier Transform) 방법으로 분석한다. 이 그래프를 따라서 그래프 위로 약간의 간격을 두고 곡선이 보이게 되는데, 이것은 잡음 성분보다 6dB 높게 설정된 그래프로, 이 그래프 밑에 존재하는 음의 성분이 제거된다. 4. 일단 프리뷰(Preview) 버튼을 클릭해 음이 어떻게 변하는지 모니터 해 본다. 조금씩 조정해 가면서 적절한 값을 찾아야 한다. 프리뷰 기능을 통해 계속 모니터링 하면서 찾는 것이 편리한데, 적절한 잡음 감소 세팅은 잡음이 줄어들면서도 음이 금속성으로 이상하게 변하지 않는 정도이다.

Tag

#디지털 변환

저작권자 © 월간 오디오 무단전재 및 재배포 금지